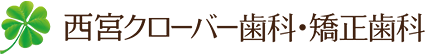

喫煙習慣はインプラントにどんな影響を与える?成功率やリスクを解説

喫煙習慣はインプラントにどの程度影響するの?

喫煙習慣はインプラントの成功率を下げ、治療後のトラブルリスクを大幅に高めます。

インプラントは天然の歯に近い機能や見た目を取り戻せる優れた治療法ですが、喫煙習慣があると成功率が低下し、治療後の炎症やインプラント周囲炎のリスクが高まります。

この記事はこんな方に向いています

- インプラント治療を検討している喫煙者の方

- 治療後に長くインプラントを使いたいと考えている方

- 喫煙がどの程度インプラントに影響するのか知りたい方

この記事を読むとわかること

- 喫煙習慣がインプラントに与える影響

- 喫煙が原因で起こりやすい具体的なトラブル

- 喫煙をやめられない場合にできる工夫

- インプラントを長持ちさせるための正しいケア方法

目次

喫煙習慣はインプラントに影響しますか?

喫煙習慣はインプラント治療に確実に悪影響を及ぼします。血流が悪くなり治癒が遅れることで骨とインプラントが結合しにくくなるため、成功率が下がります。また、術後の感染や炎症が起こりやすく、最悪の場合はインプラントが脱落してしまうこともあります。

喫煙習慣はインプラントの成功率を下げる大きな要因です。

インプラント治療の成否には「骨とインプラントがどれだけ安定して結合するか」が大きく関わります。喫煙をしていると血流が悪くなり、骨や歯ぐきの回復が遅れるため、インプラントがしっかり定着しにくくなります。その結果、非喫煙者と比べて成功率が下がることが報告されています。

なぜ喫煙習慣がインプラントに悪影響を及ぼすのですか?

喫煙が悪影響を与える理由は、ニコチンや一酸化炭素などの有害物質が血管を収縮させ、歯ぐきや骨の血流を阻害するためです。これにより免疫力が低下し、感染や炎症が起きやすくなります。さらに、唾液の分泌量も減少するため、口腔内の自浄作用が低下し、歯垢や細菌がたまりやすい環境になります。

喫煙は血流と免疫力を低下させ、治癒を妨げるためです。

喫煙習慣がインプラントに与える悪影響の仕組みは以下の通りです。

- 血管収縮作用 → ニコチンが血管を縮め、治療部位に十分な酸素や栄養が届きにくくなる。

- 免疫力の低下 → 白血球の働きが弱まり、細菌感染に対する防御が不十分になる。

- 唾液分泌の減少 → 口腔内の自浄作用が低下し、歯垢が増えやすくなる。

- 組織修復の遅延 → 骨や歯ぐきの再生スピードが遅れ、インプラントが安定しにくい。

このように喫煙は口腔環境を全体的に悪化させるため、インプラントの成功を妨げる要因となります。

具体的にどのようなリスクがあるのですか?

喫煙習慣によって引き起こされるリスクには、インプラントの脱落、インプラント周囲炎、治癒の遅れなどがあります。これらはすべて喫煙によって血流や免疫力が妨げられることに起因しています。

喫煙はインプラントの脱落や炎症のリスクを高めます。

喫煙習慣がある患者さんは、以下のようなリスクに直面しやすくなります。

- インプラントが骨に固定されない → 骨と結合できず、インプラントが動揺したり外れてしまう。

- インプラント周囲炎 → 歯周病と同様の炎症が起き、最悪の場合は骨の吸収が進んで脱落する。

- 治癒の遅延 → 抜歯や手術後の傷が治りにくく、痛みや腫れが長引く。

- 長期的な寿命の短縮 → 非喫煙者に比べてインプラントの使用年数が短くなる傾向がある。

総じて、喫煙はインプラントの短期的な失敗と長期的な不具合の両方を引き起こすリスクが高いと言えます。

喫煙の習慣によって起こりやすいインプラントのリスク一覧

| リスクの種類 | 内容 | 喫煙による影響度 |

|---|---|---|

| インプラントの定着不良 | 骨とインプラントが結合しにくく、ぐらつきや脱落が起こる | 高い |

| インプラント周囲炎 | 歯垢や細菌により歯ぐきや骨が炎症を起こし、骨吸収が進む | 非常に高い |

| 治癒の遅延 | 手術後の傷口が治りにくく、痛みや腫れが長引く | 中程度〜高い |

| 長期的な寿命の短縮 | 非喫煙者に比べてインプラントの使用年数が短くなる | 高い |

| 感染リスクの増加 | 免疫力低下により細菌感染が起こりやすい | 中程度 |

この表からもわかるように、喫煙習慣はインプラント治療に多方面で悪影響を与えます。特に「インプラント周囲炎」や「定着不良」は治療そのものの成否を左右する大きな要因です。喫煙習慣を続けることで成功率が低下するだけでなく、せっかく埋入したインプラントを早期に失ってしまう可能性もあります。そのため、禁煙や本数の削減、口腔ケアの徹底が非常に重要となります。

インプラント治療中に喫煙を控えるべきタイミングは?

喫煙を控えるべき期間は、

①手術の少なくとも2週間前、

②手術当日〜72時間、

③術後2週間、

④術後6〜8週間(骨結合が進む時期)、

⑤二次手術〜被せ物装着期です。

これらの時期は血流や免疫が治癒を左右し、ニコチンの血管収縮・一酸化炭素による酸素運搬低下が影響しやすいタイミングです。口腔内の歯垢コントロールや定期メンテナンスを強化することで、禁煙が難しい方でもリスクを下げられます。最終的には担当の歯科医師の指示を最優先にしてください。

手術前後の禁煙は成功率を高めるために必須です。

タイミング別の目安と理由

手術の2週間前

血管収縮が改善し、組織の酸素供給が回復しやすくなります。準備期に禁煙することで、創傷治癒の初速を高め、感染や定着不良のリスク低減につながります。

ポイント: この時期に禁煙外来や禁煙補助薬の活用を検討。歯垢のコントロール(歯磨き+歯間清掃)と専門的クリーニングで術前の口腔環境を整えます。

手術当日〜72時間

最も厳格な禁煙が必要な期間。インプラント埋入時のドリルの熱による刺激が歯茎や骨を刺激し、喫煙は血餅や縫合部に悪影響を及ぼします。免疫機能も低下しやすく、感染や痛みの要因となります。

ポイント: アルコール・熱いものの飲食・強いうがいも控え、指示された鎮痛薬や消毒などの指導を守ります。

術後2週間

軟組織の治癒が進む時期で、喫煙は傷の治りが遅れたり、縫合部のトラブルを誘発しやすいです。

ポイント: やわらかい食事をとり、物が当たるなどの刺激を回避し、指示された消毒・洗浄を継続します。歯磨きは傷の部分を避けつつ他の部位のプラークコントロールを徹底します。

術後6〜8週間

骨とインプラントの結合が進む重要な時期です。喫煙による血流の低下は骨代謝に影響し、インプラント体の定着不良や動揺のリスクが高まります。

ポイント: この期間も禁煙の継続が理想です。どうしても困難な場合は本数ゼロの日を設定するなど、量と頻度の削減に取り組みます。

二次手術〜被せ物装着期

二次手術ではアバットメント連結や歯ぐきの整形を行うため、ふたたび軟組織の治癒が必要になります。喫煙は歯ぐきの炎症やインプラント周囲炎のリスクを高めます。

ポイント: 被せ物の装着前後は特に歯垢の除去を強化し、指示に沿ってメンテナンス間隔を短めにします。

メンテナンス期

長期的には喫煙がインプラント周囲炎のリスクを大きくし、骨吸収やインプラントの寿命の短縮につながりやすいです。

ポイント: 定期健診・プロフェッショナルケアで早期発見・早期対応を行います。歯垢を染め出すと汚れが残りやすい部位が可視化出来、歯磨きの癖を修正します。

この期間に喫煙を控えることで、インプラントの成功率は大きく向上します。

禁煙が難しい場合でもできる工夫はありますか?

完全に禁煙することが最も望ましいですが、どうしてもやめられない場合は本数を減らす、電子タバコに切り替える、歯科医院と連携して禁煙補助薬を活用するなどの工夫が有効です。また、日常的に歯磨きや定期的な健診を徹底することでリスクを軽減できます。

禁煙が難しくても本数を減らし、口腔ケアを徹底しましょう。

喫煙をゼロにできない場合は、以下の工夫が推奨されます。

- 本数を減らす → 1日の喫煙本数を減らすことで影響を軽減できる。

- 電子タバコや加熱式タバコに切り替える → 有害物質が少ない分、ダメージを減らせる可能性がある。

- 禁煙補助薬の利用 → 貼り薬や内服薬で禁煙をサポートする。

- 口腔ケアの徹底 → 歯磨き、歯間清掃、マウスウォッシュをしっかり行う。

- 定期的な歯科健診 → 歯科医師によるメンテナンスで早期に異常を発見できる。

これらの工夫を取り入れることで、喫煙習慣があってもインプラントの寿命を少しでも延ばすことが可能です。

まとめ

インプラントと喫煙習慣の関係を正しく理解して長持ちさせましょう

喫煙習慣はインプラントに大きな悪影響を与えます。成功率を下げ、周囲炎や脱落などのリスクを高めるため、禁煙することが最善の方法です。禁煙が難しい場合でも、本数を減らしたり、歯科医院と連携して工夫することで、ある程度のリスク軽減は可能です。

要約(短め)

禁煙がインプラントを長持ちさせる最大の秘訣です。

インプラントは長く快適に使える優れた治療法ですが、喫煙習慣があるとその効果を大きく損なう恐れがあります。インプラントを長持ちさせるためには、まず禁煙を意識することが最も重要です。難しい場合は、歯科医院と相談しながら現実的な工夫を取り入れていきましょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会