子供の歯磨きはいつまで親が仕上げ磨きをすべき?年齢の目安と正しいサポート方法

「うちの子、もう小学生だけど、まだ仕上げ磨きって必要?」

「自分でやりたがるけど、ちゃんと磨けているか心配……」

子供の歯磨きについて、このようなお悩みを抱える親御さんは多くいらっしゃいます。乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、むし歯のリスクも高く、親がどこまでサポートすべきか迷うタイミングでもあります。

実際、「子供の歯磨きはいつまで親がやるのが正解なのか?」という問いに、明確な答えがないように感じることもあるかもしれません。しかし、子供の年齢だけでなく、口腔内の状態や歯磨きの習熟度に合わせた対応が求められます。

本記事では、仕上げ磨きの適切な終了時期や、年齢別の親の関わり方、仕上げ磨きを嫌がる時の対応法など、実践的なポイントをわかりやすく解説していきます。

お子さんの大切な歯を守るために、ぜひ参考にしてください。

目次

仕上げ磨きは「小学校中学年」までが目安

子供の仕上げ磨きは、一般的に「10歳前後」までが推奨されています。特に6歳臼歯が生える6〜9歳頃は磨き残しが多く、親のサポートが欠かせません。

10歳前後までは親の仕上げ磨きが必要です。

歯磨きは毎日の大切な習慣ですが、子供の手先の器用さや理解力は年齢によって異なるため、小学校中学年(9〜10歳)までは仕上げ磨きが必要とされています。特に注意したいのは以下の点です。

- 6歳臼歯(第一大臼歯)の萌出:歯の溝が深く、歯垢がたまりやすい。

- 乳歯と永久歯が混在する時期:歯並びが複雑で磨き残しが起きやすい。

- 本人に磨いたつもりでも実際には不十分なことが多い。

そのため、「ある程度上手に磨けるようになったから」と油断せず、10歳くらいまでは毎日の仕上げ磨きを習慣にすることが大切です。

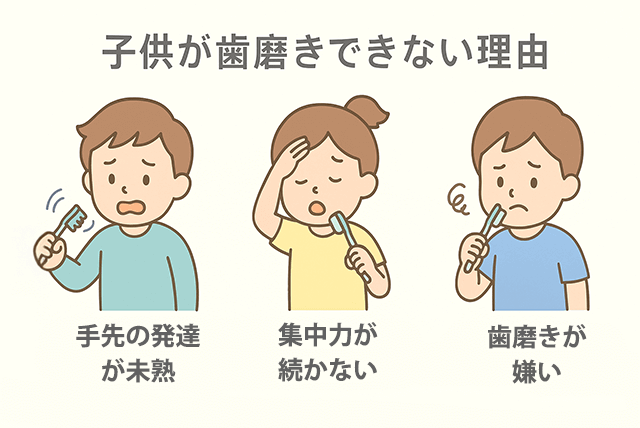

子供は自分ではしっかり磨けない理由

子供の歯磨きが不十分になりやすい理由には、手先の未発達、注意力の不足、奥歯の磨きづらさなどが関係しています。

子供だけでは磨き残しが多くなりやすいのが現実です。

子供が自分で歯磨きをしても、次のような理由から十分な清掃効果を得ることが難しいです。

- 手の細かい動きがまだ未発達 → 細かく丁寧な磨き方ができない。

- 集中力が続かない → 短時間で雑に終わらせてしまう。

- 奥歯や歯の裏側は見えづらく、磨きづらい。

- 歯垢が残っていても気づかない → 磨いたつもりでも実際には落とせていない。

このように、子供の歯磨きには限界があるため、親の手助けが不可欠です。

年齢ごとの親の関わり方のポイント

年齢に応じて親がどのように関わればよいかを知ることで、歯磨き習慣が定着しやすくなります。

年齢別の関わり方を意識することが大切です。

年齢別・親の歯磨きサポートの目安

この一覧を参考に、今のお子さんの成長段階に合ったサポートをしてみましょう。

| 年齢 | 子供の歯の特徴 | 子供の歯磨きスキル | 親のサポートの内容 |

|---|---|---|---|

| 0〜3歳 | 乳歯が生え始める・並ぶ | 自分では磨けない | 親が完全に磨く。特に寝る前を丁寧に。 |

| 4〜6歳 | 自分でやりたがるが未熟 | 動きが雑で磨き残し多い | 本人に磨かせた後に親が丁寧に仕上げ磨き。 |

| 7〜9歳 | 混合歯列期で磨きにくい | 少しずつ手慣れてくる | 引き続き仕上げ磨き+ポイント指導。 |

| 10歳〜 | 永久歯列への移行 | 丁寧に磨ける子も増える | 状況に応じてチェックとアドバイス。仕上げ磨きは卒業準備へ。 |

以下のように、年齢別に親のサポート方法を変えていくとスムーズです。

- 0〜3歳頃(乳歯列完成まで)

→親が全て歯磨きを行う。寝る前は特に丁寧に。 - 4〜6歳(自分でやりたがる時期)

→本人に磨かせたあと、親が仕上げ磨き。褒めてやる気を引き出す。 - 7〜9歳(混合歯列期)

→引き続き仕上げ磨きを実施。ポイントを教えながら習得させる。 - 10歳以降(自立期)

→日によってチェックやサポートを行いながら、最終的に自立を目指す。

このように、子供の成長段階に合わせて無理なく歯磨き習慣を育てることが、将来の健康な口腔環境につながります。

仕上げ磨きを嫌がるときの対処法

嫌がる子には無理強いせず、気持ちに寄り添って楽しく取り組める工夫をすることが大切です。

楽しく続ける工夫で習慣化を助けましょう。

仕上げ磨きを嫌がる子供には、次のような対応をおすすめします。

- 楽しい雰囲気づくり → お気に入りの歯ブラシや音楽を活用。

- ご褒美シールを導入 → 毎日できたらシールを貼る方式でモチベーションアップ。

- 短時間でサッと済ませる → 時間をかけすぎると嫌になるため、効率よく。

- 鏡で一緒に確認 → どこを磨いているのか一緒に見ることで興味を持たせる。

このように、仕上げ磨きを楽しい時間に変えることで、子供の協力を得やすくなります。無理にやると歯磨き嫌いになってしまうため、親の工夫がカギです。

親がやめるタイミングと見極め方

仕上げ磨きをやめるタイミングは「年齢」ではなく、「磨きの質」で判断することが大切です。

ちゃんと磨けていれば卒業、が判断基準です。

仕上げ磨きをやめるかどうかの判断は、以下のような視点で見ていきます。

- 毎日3分以上、自分で丁寧に磨けているか。

- 歯垢が残っていないか(染め出しなどでチェック)。

- 健診で磨き残しの指摘がないか。

- 本人が歯磨きに前向きな意識を持っているか。

年齢にとらわれず、「ちゃんと磨けているか」を基準に判断するのがポイントです。

親が仕上げ磨きを続けることで得られるメリット

仕上げ磨きを続けることには、むし歯予防以外にも多くの教育的・心理的なメリットがあります。

仕上げ磨きは親子の健康習慣づくりにも役立ちます。

仕上げ磨きには以下のようなメリットがあります。

- むし歯の予防効果が高まる:磨き残しを防ぐことでむし歯リスクを下げる。

- 歯磨き習慣が自然に身につく:正しい方法がわかる。

- 親子のコミュニケーションが深まる:スキンシップの時間にもなる。

- 子供の口の中の変化に気づける:むし歯や歯並びの異常を早期に発見できる。

その結果、子供の口腔内の健康を守るだけでなく、将来にわたって「自分でしっかり歯を守る力」が育まれます。

歯磨き後の健診も忘れずに

家庭でのケアとあわせて、定期的な歯科健診を受けることでむし歯や歯肉炎を早期に予防できます。

定期健診は親の目では見えない部分のチェックになります。

- プロによる歯垢チェック・除去

- 磨き残しの傾向や指導が受けられる

- シーラントやフッ素塗布などの予防処置が可能

どれだけ丁寧に仕上げ磨きをしていても、プロの目でのチェックと処置は必要不可欠です。特にむし歯のなりやすい子供は、3〜4か月ごとの健診がおすすめです。

子供の健診は何才くらいから?

子供の歯科健診は1歳前後から始めるのが理想です。特に1歳半健診や3歳児健診は虫歯や歯並びのチェックに重要です。その後も定期的な健診を受けることで、むし歯や歯肉炎の予防に役立ちます。

まとめ

親の仕上げ磨きは磨けているかどうかの確認が大事

子供の仕上げ磨きは、小学校中学年ごろまでが目安ですが、大切なのは「年齢」よりも「磨けているかどうか」です。

成長とともに自立を促しつつ、親が根気強くサポートしていくことで、生涯にわたって健康な歯を守る習慣が育ちます。親子で協力しながら、楽しく歯磨きを続けていきましょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会