歯茎に腫れや痛みがある場合、虫歯や歯周病からお口に直接の原因がないものなど、様々な原因が考えられます。

症状によっては重大なトラブルが潜んでいる場合もあり、早急に歯科医院で診察した方がよいものもありますので、お早めにご相談ください。

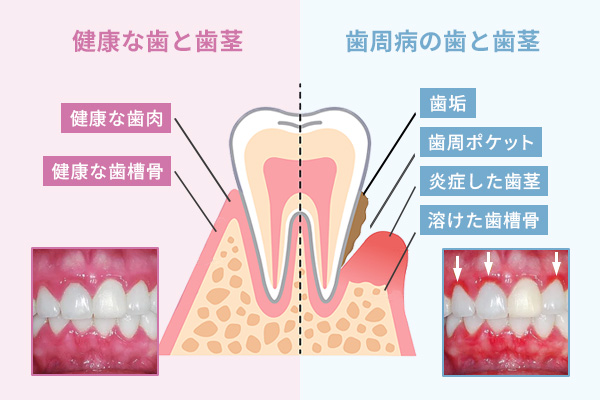

歯周病は、歯と歯茎の間の歯周ポケットに歯垢や歯石などが溜まって細菌感染を引き起こす病気です。歯周病になると歯茎に炎症が起きます。

歯周病は初期段階では腫れや出血が気になることがあっても痛みを感じることはほとんどなく、痛みを感じる頃になると症状はかなり進行しています。少し進行すると歯の根に水が触れた時に痛みを感じるようになったり、歯の周りが重く感じるようになり、さらに進行すると歯茎の腫れや発赤、痛みを引き起こす他、口臭や膿み、歯のぐらつきが起こるようになります。そして、最終的には歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病は痛みを感じた段階ではすでに手遅れになっていることも多いため、定期健診を受診し、早期発見していくことが大切です。

初期であれば歯磨きを正しく行うことで歯周病を予防、改善することが可能です。

しかし症状が進行してしまうとセルフケアだけでは改善出来ないため、 歯科医院での治療が必要です。

歯周病治療のメインはプラークコントロールです。

プラークコントロールのために歯科医院では歯石や歯垢の除去を行い、歯磨き指導にて正しいブラッシングを身に着けていただきます。

重度の場合は外科的処置を行うことがあります。

親知らずは智歯とも呼ばれ、智歯周囲炎とは親知らずが原因で起こる歯肉・歯周組織の炎症のことです。

最近の日本人は顎が小さいため歯が正しい位置に生えてこないことが多く、うまく生えてこなかった親知らずは一部が露出していて残りの部分は歯茎に覆われているため、歯と歯茎の間に袋状の隙間が出来、そこに細菌や食べかすが入り炎症を起こします。

これが智歯周囲炎です。

親知らずが生えかけの時や斜めに生えている時は特に汚れが溜まりやすいため、炎症が起こりやすくなります。また、親知らずは扁桃や咽頭、咀嚼筋などと近接しているため、炎症が近接する組織に波及します。

智歯周囲炎になった時、奥歯に鈍い痛みを感じたり、強く噛んだ時に痛みを感じたりします。また、口を開けにくくなったり耳や顔面にまで痛みがひろがり、飲み込む時に痛みを伴うなどの症状が出ることもあります。ひどい場合は痛み、腫れは歯茎だけにとどまらず、顔までが腫れることもあります。

炎症を起こしている歯茎を消毒し、鎮痛剤や抗生剤などで炎症を抑えます。

親知らずが真っすぐ生える見込みがある場合はしっかりブラッシングをして歯を残せることがあります。

虫歯が出来ている場合、何度も腫れている場合、横向きや斜めに生えてきている場合は抜歯になることが多いです。

口内炎が原因で歯茎に痛みを感じることもあり、以下のような種類があります。

ヒリヒリとした痛みがある場合はやけどの可能性もあります。

最も一般的で白っぽい円形の腫瘍が出来ます。免疫力の低下やストレス、疲労などが原因です。

ウイルスや細菌の増殖が原因で出来る口内炎で、多数の小さな水疱が出来るのが特徴です。

真菌が原因で出来る口内炎。白くて軟らかい苔状の斑点ができ、赤くただれます。

外的刺激により粘膜が傷つき、そこに細菌が繁殖して起こる口内炎です。

ストレスや疲労が蓄積すると免疫力が落ちることで歯茎が細菌に感染しやすくなるため、一時的に腫れることがあります。

その場合、十分に休息をとり、お口を清潔に保つことで改善することがあります。

白いできもの、しこりがある口内炎などは良性腫瘍の可能性があります。

良性腫瘍は移動せずその場に留まるのが特徴です。

歯茎に出来る悪性腫瘍は歯肉がんと呼ばれ、口腔がんの一種です。

良性腫瘍と違い転移しながら増えていくのが特徴で、進行が早く、できものが大きくなります。